���k�n����k�Ђ̋ߋ��i��7��j5��11���t

�V���������n�k���m�V�X�e���̏Љ�𒆐S�Ɂ`

��k�Ђ̔������炿�傤�ǂQ�������o�߂��܂����B

�i�k�Ѓ{�����e�B�A�j

���̑�^�A�x���A�{�錧���̐k�Д�Вn��K�ꂽ�ЊQ�{�����e�B�A�͉���3��5��l�ɏ���������ł��B

�w�Z��ߐ�̋x�݂𗘗p���Č����O���猋�W�A�Z���Z��̌�Еt���A���ꂫ�P����D�̂����o���A���ł̐����o���ȂǂɎ��g��ł��܂����B

��s�ɋ߂閺���R���ԁA���x�X�s���Ǝ蕪�����ċ{��������T�J���̐����o���ɏo�����܂������A�͎d���␆���o�����ł��Ȃ��������N���́A�A�x�̌㔼�����ԋߏ��̕��ƂƂ��ɁA�R���r�j�̂Ȃ��Ôg��Вn�Ŋ��𗬂������ƗF�l10���l�̊w���{�����f�B�A�̂��ߖ���2�H���̂��ɂ���^�т̉����Ŋ��ق��Ă�������Ƃ���ł��B

�U���ȂLjꕔ�ł͋����ߏ�̕��������܂����A��Вn�ł͉��ݏZ��̐������n�܂�A�����z���̎�`���ȂǐV���ȃj�[�Y�����܂�Ă��܂��B

�A�x���I����Ă��̐����܂�ɂȂ��������ł����A�܂����������{�����e�B�A�̗͂�K�v�Ƃ��Ă��܂��B

�i�k������c�j

���̘A�x���ɋ{�錧�́u���k�Е�����c�v�i�c���F���{�R�G�����呍���j�A���s����{�����Ƃ���u�k�Е������i�{����c�v�A�̎���@�ցu�����\�z��c�v�Ȃǂ��������ŊJ����A�e�ψ��̔�Вn���@������܂����B

���Ɂu���k�Е�����c�v�ł́A�Ôg�ʼn�œI��Q�������ݒn��́u�n���I�č\�z�v�����Ɋe����̐��Ƃɂ��10�N��̎p��`�����A�C�f�A���ڂ̒��---�Ⴆ�A���z�����d�̑S�ːݒu�A���E��Y��ڎw���čĐ��Ȃ�---���Ȃ���A�c�_�����킳��܂����B

���������ݏZ��݂͗����x��A�n���̊�Y�ƁE���Y�Ƃ̃C���t�������̖ڏ��������Ă��炸�A�Ôg�Ŕ�Ђ������L�n�̌���ƏZ��݂��ǂ��܂ō����x������̂��A��䕽��̔_�n���ǂ��i�߂�̂��ȂǁA���{�̕��j�͎�����Ȃ��܂܂ł���A����ɉ��݂łȂ��{�݂̏Z������ǂ��Ō��ĂĂ悢�̂����F�ڌ��������Ă��܂���B

�Œm�����ł͂�◝�z�_�ɋ߂��c�_�ł������悤�ł��B

�Z�܂��ƂȂ�킢�����߂��P���ł����������v�̗��Ē�����]��ł����Вn��Z������݂āA�A�C�f�A���ڂ̂��̒�Ă��ʂ��Ĕ�Вn�Ɛ^�Ɍ������������̂ł���Ǝ�������ǂ����A���������^��Ɏv�킴��܂���B

�k���w�@�̉z�V���������ʂŁu����R�N�ȓ��́g�v���Ȍ����h�������g�^�̕����h�ł���A�g���z�I�ȁh�����̂��߂�10�N�҂Ăł́A�����E�����Ɍ����Ċ撣��C�͂��N�����A������̑s�N�w�͐E�Ǝ��������߂ēs�s���ɗ��o���Ă��܂��n��Y�Ƃ͕��A���N���͊�]���Ȃ���������C�͂������Ă��܂��B�n���͊���̕����v��������l�������Ȃ��̂��A�s���Ɋ����Ă���͂����B�v�Ƙb���Ă���̂����܂������A���x���Ôg��Вn���_�Ԍ����ЂƂ�Ƃ���������Ƃ���ł��B

�i���{�X�g�b�N�̔�Q�z���v�j

���{����������s���A������k�Д��4���̎��{�X�g�b�N�̔�Q���z�����ʁ^�����E���ݕʂɐ��v���A4��28���Ƀ����[�X���܂����i������ꌴ�����̂������炵���l�X�Ȕ�Q�͊܂܂�Ă��܂���j�B

����ɂ��܂��ƁA4�����v��16��4�牭�~�A�����A�{�錧�̔�Q�z��6��5�牭�~�Ɛ��v���Ă��܂��B���̖{�N�x��ʉ�v�����\�Z8.400���~�̎���7.7�{���ł��B

�������A����́A�����E�Љ�C���t����Z��A�����ƁA�_�ƁE���Y�ƂȂǂ̎��Y�i�ݔ��j��Q�̐ςݏグ�ł���A������1�N�Ԃɔr�o������ʎY�Ɣp������23�N���ɑ��������ʂ̂��ꂫ��A���������ԓo�^�䐔�̖�1�����߂�14��6���̔�Ўԗ��A�y���ȂǁA������k�Дp�����̓P���E������p�A�_�E���ƂȂǂ̋x�Ƃ�H��A�X�܂Ȃǂ̑��ƒ�~�E�c�Ƌx�~�ɂ�鑹���A����ɁA�����E������p�Ȃǂ͊܂܂�Ă��܂���B

���̈Ӗ��ŁA������Q�̑S�e���c������Ă��炸�A��Ƃ̌o�ϊ������܂ߋ��̉c�݂����߂��܂łɂǂ̒��x�̎��ԁA��p��K�v�Ƃ���̂��A���R�Ƃ��Ă��Ȃ��̂�����ł���܂��B

�i�s���̍ŋ߂̏j

�������k���]��L��

�V���p������͂Ƃ�����{�����̔�Ёi����H��͈ꕔ�������܂������A�Ί��H��͓d�C�n���𒆐S�Ɍ������������A����ɒn�Ւ����ƍ�����Q�������������ʂ��������Ă��܂���j�̉e��������A�͖k�V��͍��ł���������22�y�[�W�ł��B

���͖̉k�V������ƑO�܂łP�ʂ̔������g���ĘA�����Ă����u�S���Ȃ������k�̕��X�v�A�u�g���s�����k�̕��X�v�̎����f�ڂ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�܂�����������7��l�߂��s���s���҂�����ɂ�������炸�s���{���ƈ��ۊm�F������Ȃ�A��̈��u���Ɏ��e����Ă���g���̊m�F������ƍ���ɂȂ����؍��ł��i�������ꂽ��̂̐g���m�F����85���j�B

���̔��ʁA4�����{������k�ЂŖS���Ȃ����Ƒ��̖��O��A�L�����]��L���u3��11���̐k�Ђɂ��i�����܂����v���ڗ��悤�ɂȂ�܂����B10�Ƒ��قǏo�Ă����������܂��B

�����O�A�c��A���A��A�ȁA��S����������s�̒m�l���]��L��������܂����B

�������ł����A�܂��A�ߏ��̕��̈��ۊm�F���܂܂Ȃ�Ȃ����Œ������Ƃ�݂��Ă��܂������A1�J���]���o�Ă悤�₭�S�̐����������V�̒i���ɂ��������Ƃ̂��ƁB

���������������F�邵������܂���ł����B

�Ԃ̃X�b�e�J�[�u�댯�v�̗�������֎~����

����܂œ������̔�Q�ɂ��ẮA���ݕ��̒Ôg��Ђ��r��ł����������ɁA�u�˒n�́u�R�Ôg�v���������C�t���C�����ʃC���t���̑�����������x�ł���܂����B

�������A�Q�������o���悤�₭�������̓��ɓs�s�^�{�݂̔�ЏȂǂ�����悤�ɂȂ�A���߂ċ�������Ă��܂��B

�u�˒n�т́u�R�Ôg�v��Q�ɂ��đ�R��ŐG��܂������A���̌�s���s���̑�n1.830�����̒n�Տ������s�������ʁA�n�����n�k�ϓ����ڗ����댯�Ɣ��f������n��330�������邱�Ƃ�������܂����B����]�V�Ȃ�����Ă���n�����������܂��B

�܂��A�댯��n�O�ł��A��������֎~�́u�댯�v�i�Ԃ��X�b�e�J�[���\���Ă���j��������1.000���A�T��◎�����S�z�����u�v���Ӂv�i���F���X�b�e�J�[�j��������2.000������Ƃ̂��Ƃł��B

�l���X��}���V�����̈ꕔ�͕����Ă����V�[�g���O������C���ɓ����Ă���Ƃ�����݂��܂����A���Ƃ͑S���̎�t�����̏ł��B

�������̂Ă����u�������v���J�����̃u���[�V�[�g�ŕ�������Ƃ��ė����ɏd�����Ԃ牺���Ă���Ƃ��ڗ����܂����A��������Ȃǂ��瑽���̊��E�l�������Ă��Ă���Ƃ������̂́A�肪���Ȃ��悤�ł��B

�������̃u���[�V�[�g�Ɨׂ̊댯����

���k�J���x�X

�X��������i��

�����{�݂̔�Q���r��A�S�Ẳ��y�z�[������

�����G���N�g�����z�[���{��i������فj�A���s����فA�C�Y�~�e�B�[21�A���s�N�����Z���^�[�A�e��ɂ��镶���Z���^�[�Ȃǂ̓W���z�[���≹�y�z�[���͌����ݓV�䗎����z�Ǒ����̔�Q���܂����B

�ꕔ�W���z�[�����c���݂̑��o���ĊJ�ɂ����������{�݂�����܂����A�R���T�[�g�Ȃǂ͐��t�B���̖{���n�Ƃ��čł������H�����}���ł���N�����Z���^�[�̍ĊJ�i7������\��j�܂ŊJ���܂���B

������قŗ\�肵�Ă���N���P��́u���v���t����J���邩�ǂ������O����Ă��܂��B

���Ԃ̎{�݂ł͓d�̓z�[�����g����悤�ɂȂ�܂����B

4�����ɂȂ��Ă悤�₭�z�[���Ŏ������ł���Вn�Ɍ��C��^�����y�V�u�j�X�^�{��v�A�x�K���^���u���A�e�b�N�X�^�W�A�����v�����}�����H�����}�������ʂł��B

�Ȃ��A���t�B���͎b�����ł̒�����t��J���Ȃ����߁A�T���g���[�z�[�����͂��ߑS���e�n�ɏ�����k�Е����x���R���T�[�g���J���Ă��܂��B

�܂��A�S�����{����s����Ֆ؊w���̃V���g���E�X�z�[���i300�ȁj���g�킹�Ă��炢�����ɂ�镜��������t����n�߂��ق��A�y�c�������������ĉ��y��͂���{�����e�B�A�����͓I�ɍs���Ă��܂��B

���̑�^�A�x���ɍ����O��100�߂��A�[�e�B�X�g���W���ē������ۃt�H�[����������ɊJ���ꂽ�u���E�t�H���E�W�����l�E�I�E�W���|��2011�v�́A�����k�Е����x���X�y�V�����R���T�[�g�Ȃǂ��Ă��܂������A�{�N�́A�u�Ƃǂ��I���y�̗́A�L����I���y�̗ցv���L���b�`�t���[�Y�ɂ��A���Ԓ�30���l���������`�o���Ɠ��ꗿ�̈ꕔ�������s��ʂ��Ĕ�Вn�ɑ����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�܂��A���T���琔�x�ɕ����A���E�I�ȃs�A�j�X�g���R���t�b���{��Ȃǔ�Ќ��̒Ôg��Вn����������ăs�A�m���t��͂��ĕ��������ł��B

�싅��T�b�J�[�قǒ��ڂ���Ă��܂��A���y���傫�ȗ͂ɂȂ��Ă��܂��B

��䒷���X��

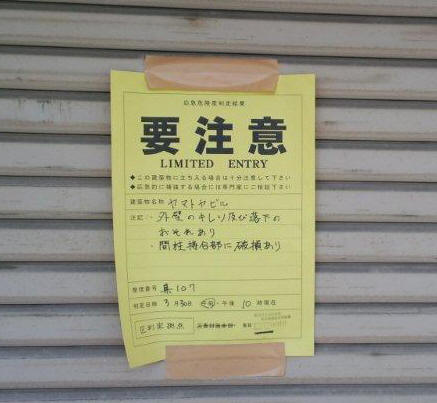

�i�u�댯�v�����֎~�j

�@��w�̎{�ݔ�Q�g��A���������Ɏx��

�e��w�́A�V�����Ȃnj�ʖԂ̍ĊJ�ɂ�肱�̘A�x��������w�����Ƃ̓��w�����s���ȂǐV�N�x���n�܂�܂����B

�e��w�Ƃ��{�݂ɔ�Q���Ă��܂����A���̒��ł����k��w�̔�Q�͗�������֎~�̌�����28���ɏ��ȂǁA�����@������킹�Ĕ�Q���z��770���~�ɋy��ł���Ƃ����A���������ɂ��傫�Ȏx�Ⴊ�o�����ł��B

�@�s�s�z�e���̔����͖����h���ĊJ�ł���

�z�e���ɂ�������ݔ��Ȃǂɔ�Q��^���A�c�Ƃ��ĊJ�ł����z�e����1�����ȏ�̋x�Ƃ�]�V�Ȃ�����܂����B

�s���̓s�s�z�e���́A�����P�`2�N�̊Ԃɐ��z�e���A���G�N�Z���z�e�����}�A�z�e�����v���U�Ȃǂ��p�Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�A�x�������݂ł��A�s�S���̐�䍑�ۃz�e���͋q���ւ̋����ݔ��̑����Ȃǂ��傫��1�K���E���W�݂̂̉c�ƁA�z�e���R���Y���i���O��A�[�o���j�͊O�ǂƋq���̑����A�O�H�p�[�N�^�E�����̃��C�����p�[�N�z�e���͌������X���Ȃǂ��āA���������C�H�����ł��B

�ăX�^�[�g������z�e���ł����݂͕����x���W�҂ł���A�ό��q���܂߂���ʋq�̗��p�͖߂��Ă��܂���B

�r�W�l�X�z�e���́A���[���o�X�Ȃ��i�嗁��L�j��O�ǂɃV�[�g���������H���̈��S���m�F���Ȃ���c�Ƃ��Ă���z�e�����݂��܂����A�ЊQ�x���╜�����ƊW�҂��h����8���ȏ���߁A�b���͗\��Ŗ�����Ԃ������ł��B

�@�x�O�^��^�X�̐Ƃ��I��

�h��ɂ��x�O�^��^�X�̌�����Q���������A�������ɂ���Ď����҂��o���Ƃ��납��A��Ԃ�傫���Ƃ����S��������V��̐Ƃ����I�悵���ɂȂ��Ă��܂��B

��Q�����ĕ����܂������A�C�I���A���F�Ȃǂ̃V���b�s���O�Z���^�[�A�����Ȃǂ̃X�[�p�[�}�[�P�b�g�A����{����̃A�E�g���b�g�A�j�g���Ⓦ���C���e���A�Ƌ�A���}�_�d�@��P�[�Y�f���L�Ȃǂ̉Ɠd�ʔ̓X�A�z�[���Z���^�[�Ȃǐ����グ���Ȃ����炢�ł��B

���ꂪ�����Ԃɂ킽�镨�s������N�����v���̈�ł�����܂��B

�V��A��V��A���K���X�A���ǂ��������A�����ɉc�ƍĊJ�̌��ʂ��������Ȃ��X�܂�����܂��B

�����̍��g�݂ɓ��镔���́A���z�m�F�̍ۂɌ��▯�Ԃ̌����@�ւœK�����f���܂����A�����̊댯�������V���O�ǂȂǔ�\�����ނ͔���̑ΏۂɊ܂܂�Ă��Ȃ������ł��B

�x�O�X�Ŗڗ�������Q�̑����́A���̔�\�����ނ̗����ł���A�������ϐk�\���̊�����Ă��Ă��A��\�����ނ̌Œ肪����̑�n�k�ɑς���ɂ͏\���łȂ������Ƃ݂��Ă��܂��B

���}�_�d�@�͓��k��112�X����Ђ��A����51�X���c�ƒ�~�Ɋׂ��������ł��B

4�����{�ɐ���X�̔�Q���݂܂������A�������p���Ă���1�K���ԏ�̓V��A���ǂ��������Ă��܂����i��Œm�����̂ł����A2�K�̓X�ܓ����V�䂪�������Ƃ̂��Ɓj�B

���}�_�d�@�x�O�X�̓����͓X��1�K�̑傫�ȋ�Ԃ𒌂Ŏx�����ԏ�ɂ��Ă���_�ɂ���܂����A���̑傫�ȋ�Ԃ��h��ɂ͎ォ�����悤�ł��B��Q�����X�܂͂���������̃^�C�v�ł��B

�����Ȃ��S���Ă���A���㌚�z��@�����̗L�����܂ߌ����̑ΏۂɂȂ肻���ł��B

�Ȃ��A�s���ɂ̓V�l�}�R���v���b�N�X���U�ق���܂����A�c�Ƃ��ĊJ�����̂͂܂��Q�قɉ߂��܂���B

�u���[�V�[�g���O���H���ɓ��������F�O�̃��[�����X |

���F�u���[�������X�v�� ���X�̓����͖�����C���� |

�u�v���Ӂv����(�}���V�����P�K�X�|�[�c�p��X) |

�@�������������̓��H�s��

�s���������̌����A�s���͂U�����݂܂�60�������s�ʂł��B

���ꂫ�͐ρA���H����A���H�זv�A�@�ʕ���A���ԏ��L���|��̋���Ȃǂ������ł��B

�s���S��4�����̌܋����ӂ́A�m�s�s�r���̍����ɖʂ����ǖʕ�����C�H���Ǝ����a�@�O�̓��H�זv�A�o���������ɌJ��Ԃ������Ă���A�Г�3�Ԑ��̂���1�`2�Ԑ����g�����A����H���o�X���I��^�]����ȂǁA���ӂ̃��b�V�����ɂ͑卬�G�ł��B

�����o�C�p�X���ʓ��������̌q���ڂ̕����Ȃǂ̒i���͂��̂܂܂ɂȂ��Ă���A���������ɒi�����ӁA���s�̗��D������܂��B

�R�`�����ԓ������c�i�b������h�b�܂ł͒i���������A����50�`�������ł��B

�@����2.000�l�A���ݏZ��̕�W�v��������

�s���̔��͂T�̋�ō��킹��21�����ɏW��܂����B���Ґ���2.000�l�B���̂����A�t��A������A���̖�150�l�́u�R�Ôg�v��Ў҂ł��B

�s���̉��ݏZ��͊��ɐV�K�v���n�u�Z��A�������Z��A���ԎБ���܂�3.000�˂�ڕW�ɂ��A���ɖ�2.000�˂�p�ӂ��ē�����W�ɓ����Ă��܂����������i��ł��܂���B

�����ƒ����̃v���n�u�Z��i�ʐ^�Y�t�j�ւ̐\�����݂��R�~���j�e�B�[�i10���шȏ�j�\�����݂Ɍ��肵�����Ƃ�A���Ԓ��ݏZ��ō���҂��Q�҂̂��鐢�т��Ǝ傩��f��ꂽ�P�[�X���o�����߂ł��B

�Ôg�̔�Q�������ݕ����牓�����n���Ȃǂ��h�������v���ɂȂ��Ă��邻���ł��B

�E���ʊw�Z��������Ă��邾���ɓ����n��̏Z���Ƃ͂����A10���т��܂Ƃ߂ĉ��傷��̂͌������Ƃ��ē���A�s�̓R�~���j�e�B�[�ێ��������Ƃ��Ȃ�����A����9������̂Q����W�ɓ��萢�ђP�Ɛ\�����t���邱�Ƃɕ�W�v����ύX���܂����B

���ݏZ���u�����ƒ����v |

�@�c���S�ɐk�Ђ̉e�A�k�Ќǎ��E�k�ЃX�g���X

�k�Ќǎ��i���Z���܂Łj�ɂ��Ă͊���ł��G��܂������A��Вn3����130�l�]�A�����{�錧������57�l�ƌ����Ă��܂����A�܂����Ԃ͕s���ł��B

�{�����e�B�A�Ŕ��ɍs�����������̘b�ł́A�n�k��Ôg�̃V���b�N�A�������̕ω��Ȃǂ���A�X�g���X�����������q�������Ȃ��Ȃ������ł��B

�c���S�ƌ��������Ƒ��⋳�t�A���͂̐l�����̊��Y��������ϑ厖�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B

�������������Ȃ�A���̃G�R�m�~�[�nj�Q�����ɂȂ��Ă���A���Ƃɂ�錟�����n�܂��Ă��܂��B

�@���E�҂��}��

�{�錧���Ők�Ќ�3��7.000�l�����E�[��x�ƕ[�̌�t���A���Ǝ蓖����葱�����n�߂Ă���ƁA�{��J���ǂ����\���܂����B

�n���[���[�N���ł�6.000�l���E�����߂Ă���Ƃ̂��Ƃł����A�E�������Ă������͌��O�ł���~�X�}�b�`�������Ă��܂��B

��Ôg�������炵�����ݕ��̐r��Ȕ�Q�ƔߎS�ȏ��J��Ԃ�����钆�A�x���S�̔����R�ԕ��ւ��Ôg�P�������������Ƃ�A�Ôg�ɔ������l�̌x����m�b���Љ���悤�ɂȂ�܂����B

�����A�Ôg�ŖS���Ȃ����m�l�ɉԂ�������邽�ߊ�茧��ƒ��ɍs���Ă��܂����B

�C��܂ł̐[���ŃM�l�X�u�b�N�ɂ��o�^���ꂽ������1.960���u���E��v�̊��`�h�g��́A���c�Ȏp�ɕς��ʂĂĂ��܂����B

����ł��A�`�p�E��`�Z���̒����ɂ��܂��ƁA���̖h�g��́A�s�X�ւ̒Ôg�̓��B��6���x�点�A�Ôg�̍�����4���A�k�サ��������5���}�����Ƃ������ƂŁA�s���͂��ꂪ�Ȃ�����������ƔߎS�Ȃ��ƂɂȂ��Ă������낤�Ƙb���Ă��܂����B

����A800�l�̎��҂�500�l�̍s���s���҂��o�������ŁA�����w���̋]���҂͓�����̌P��������5�l�Ɏ~�܂��������ł��B

�{�Îs�c�V�n��̂Q�d�Ɏ��悤�ɐ������ꂽ����10���A����2.4�q�̋���Ȗh��������ċ��������Ƃ�����܂������A�Ôg�͂�����z���A���x�������̎��҂ƍs���s���҂��o���܂����B

�h�g��A�h����Ȃǂ̃n�[�h�ɗ��肪���Ȗh�Ђ̌��E�ƁA�h�Ћ���E�P���ȂǂƂ������\�t�g�̑g�ݍ��킹�ő���l���邱�Ƃ̑�Ȃ��Ƃ����߂Ēm�炳�ꂽ�Ƃ���ł��B

�g�Ôg�͊C���痈��h�Ƃ�������ς�������Ԑ�ւ̑�t��

�Ôg����䕽������閼���̉͌������6�q�㗬�̍L����܂ŋt�����A������ł��쉈���̓y��ȂǂɐZ���������Ƃ͑�4��ł��m�点���܂����B

��茧�������Ƃ���k���ł��Ί��̉͌�����49�q�̒n�_�܂ők���Ă������Ƃ����ʌv�̕��͂Ŕ������������ł��B

17k���n�_�ɂ��鍂�፷3���ȏ�̉��i���k�㑤�Ƃ̕���_�j�����z���Ă̑k��ł��B

����̐k�Ђɂ���Ôg�́A�C�������Ȃ��ꏊ�ɂ���R�����̏W�����̂ݍ��ݑ����̋]���҂��o���܂����B

�C�ݐ����痣��Ă���ɂ�������炸�A�Ôg�͉͐���ƂĂ��Ȃ��j��͂�ۂ��Ȃ���k��A�x���S�̔����R�ԕ����P�����Ƃ̂��Ƃł��B

�{�錧���ł́A����346�����̂ݍ��݂Ȃ���4�q�k�����C����s�E�{�g�������̊e�R�ԏW���i�ÒJ��Ǝx���E�n�Đ�j�A��O�����u�Ð쏬�X�W���i������j�A���쒬�����W���i����j�Ȃǂ����ڂ���Ă��܂����A��������ߋ��̒n�k�ŒÔg�]���҂��o�������Ƃ̂Ȃ��ꏊ�B�����҂̒������n�܂��Ă��܂��B

��l�̌x�����n����~��

�u�����O����Ôg�v�ʼn�ł��A�����̑����̎w���ŊC��20�`30���O��̍���ɏW�c�ړ]������D�n�s�̖{�g�p�n��̒��S�ƂȂ�W���i��100���сj�́A���ɒ�n�Ɍ��Ă����h2���Ȃǂ�������C�ӂō�Ƃ��Ă����j��1�l���s���s���ƂȂ�܂������A�Ôg�͏W���ɒB�����A�]���҂��F���ł����������ł��B

�����O���Ôg�̍ۂɒÔg�����B���Ȃ������n�_�ɑ��̉������Ӗ�����u���ʂ�v�i���ꂪ���Ɏc�錧���j�������A�Ƃ��Č�����ꏊ�͉��ʂ��ڈ��Ƃ��A��X�e���狳�P�Ƃ��Č����`�����Ă��܂����B���̏W���̏Z���ɂƂ��č��͋��P�ƌ������펯�������ł��B

���āA�{�Îs�d�̎o�g���`�̍⓹��1�q�قǏ�����C����60���̍���ɂ���Δ���������Ƃ�����܂��B

�u������艺�ɉƂ����Ă��/�@�����Ə��a�Ôg�������܂ŗ��ĕ����͑S��/�@�����ҋ͂���3�l��4�l�̂�/�@��Όo��Ƃ��p�S����v�B���̂悤�Ȏ�|�́u��ØQ�L�O��v�ł��B

�Δ�͏��a�O���Ôg�̌�A�Z���̏���Ō��Ă�ꂽ���̂ł��B

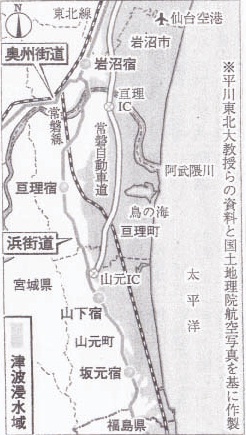

���k��w�̓��k�A�W�A�����Z���^�[�̕��싳���O���[�v���A���y�n���@�����͂����Ôg�Z���}���{�錧��̋��X����h�꒬�̒n�}�Əƍ����܂����B

�Ȃ��A���̃O���[�v�̒������ʂ��A�������ݏZ�̋��y�j�Ƃ����������Ôg�Z����ƕl�X���i���݂̍���6���j�̃��[�g���r�����Ƃ���A�{�錧�쉈�ݕ��Ɠ��l�ɁA���n�s�ȂǂŒÔg������6���Ŏ~�܂��Ă������Ƃ����������Ƃ̕�����܂����B

��l�̒m�b���Z����h��

���̌��ʁA�Ôg�̐Z�����]�ˎ���̊X����h�꒬�̎�O�Ŏ~�܂��Ă������Ƃ�������܂����B

�O���[�v�쐬���E���n�}�������������������B

���݂̊���s�ɂ������u����h�v���琅�˂ւƑ����Ă���A�����m�̎�v�X���E�l�X���̂����A����h���畟�������R�����́u�⌳�h�v�܂ł̊X���Əh��̑啔�����킸���ɓ������Ɉʒu���A��Q��Ƃ�Ă��܂��B�l�X�����ӂ͂ق�400�N�����ɒÔg�ɏP���A1611�N�ɂ͌c���O���Ôg���������A���˗̓��ł�1783�l���S���Ȃ����Ƃ����L�^���c����Ă��܂��B

�c���Ôg���A��ʂ◬�ʂ̌��ߓ_�Ƃ��āA�l�����W����n��̗v�Ղł���X����h������̈ʒu�ɂ����\��������Ƃ̂��ƂŁA���̃O���[�v�ł͍�����Ȗk�̉��ݕ��ɂ��Ă��ڂ������͂��邻���ł��B

�O���[�v�̕��싳���́A�u��l�����R�ЊQ�̋��P���ǂ��������Ă������ׁA���̒m�b������̕����ɐ������ׂ��ł��낤�v�Ƙb���Ă��܂��B

���k�V�����̑����n�k���m�V�X�e�����@�\

��n�k�́A���k�V���������܂����B�d�����̑�����ː��ؒf�ȂǁA4��7���[��̗]�k�ƍ��킹��1.750�����A��Q�͍ő�k�x���L�^�����{�錧��ɑ�������ꂽ�����ł��B

�������A����������˂ē��C���E�R�z�V�����ɔ�ׂ�ƃR���N���[�g�����������ȍ\���ɂ��Ă������ƁA�e�n�ő傫�Ȓn�k�����邽�тɑϐk�����������A�ϐk�⋭���d�˂Ă������Ƃ���A���ˋ��̓|���g���l���̕����Ƃ������v���I�ȃ_���[�W�͂���܂���ł����B

�܂��A�n�k���������A���k�V������27�{�̗�Ԃ���q���悹�đ����Ă��܂������A��������E�������ɒ�~���܂����B

�n�k�������������m����i�q�����{�̃V�X�e�����쓮��������ƌ����Ă��܂��B

�i�q�e�Ђ́A�C�ے��̃V�X�e���ƘA�������������ŁA����ɓƎ��̒n�k�v��ݒu���ăJ�o�[���Ă��܂��B

���k�V�����͉����̂ق��ɁA�����m���݂ɂ���茧�{�Â�{�錧���������Ȃǂ�9�̒n�k�v��ݒu���A�h��������������m���ė�Ԃ�����������u�����n�k���m�V�X�e���v������Ă��܂��B

�n�k�����������ꍇ�A�܂����������i�o�g�j���n�\�ɓ��B���A���̌㐔�b�i�`�{10���b�j�x��Ď�v���i�r�g�j�����B���邻���ł����A���̂o�g�������������m��������ɔ��M���邱�Ƃ��ł���A��v�������B����܂ł̐��b�i�`�{10���b�j�̊ԂɁA���S���m�ۂ��邽�߂̑���u���邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B

����́A���k�V�����̐��H���炨�悻50�q���ꂽ�k���߂��̉��������̒n�k�v���ł������A�ߌ�2��47��3�b�ɉ^�]���~�̊�ƂȂ�u120�K���v�Ƃ����n�k�̉����x�i�o�g�j�𑨂��A�V�X�e���������I�ɉː����d�����A���s���̐V��������Ăɔ��u���[�L�������Č������n�߂������ł��B

���̂����A���H�����̒n�k�v���ł��傫�ȗh����ϑ��������w�ƁA�P�k�̌Ð�w�Ԃ𑖍s���Ă����u�͂��27���v�Ɓu��܂т�61���v�̃f�[�^����͂����Ƃ���A�����̗�Ԃ����u���[�L��������9�b����12�b��ɍŏ��̗h�ꂪ�n�܂�A1��10�b��ɍł������h�ꂪ�N���Ă������Ƃ��������܂����B

���H�ɗh�ꂪ���B����9�b�O�ɔ��u���[�L���쓮���Ă����Ƃ������Ƃł��B

���̍ł������h�ꂪ�N�������̐V���������L���܂Ō����ł��Ă������͕������Ă��܂��A�i�q�����{�͋����h��̑O�Ɍ������n�߂Ă������Ƃ������āA�E����Ƃꂽ�Ƃ݂āA�ڂ����f�[�^�̉�͂�i�߂Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

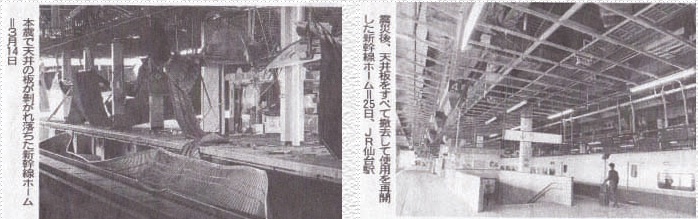

��n�k�łi�q���w�̐V�����z�[����300���ɂ킽���Ē����Ă����V���������A�������܂����B�]�k�ɂ��댯���ɔz�����c��̕������܂߂Ă��ׂēP�����A�V�����̍ĊJ�ɍ��킹�V��̔z���Ȃǂ͂ނ��o���̉��}�������ʂ����܂����i�V���ʐ^�Y�t�j���A���w�\���͈ˑR�Ƃ��āA�����H���ɔ�����������֎~��悪�c��A�O�ǂ̈��S�m�F�̂��߁A�w�ɂ��V�[�g��5�����͌�����ێ�������j�ł��B

�܂������^�]�̗Վ��_�C���������Ă���i�ʏ�ɔ�א��`�����Ԃ�30���ȏ�j�A���S�����܂łɂ͂��b�������肻���ł��B

|

�����̍��̑傫�ȊS���i�S�z���j�́A�@�A30�N�ȓ��̔����m����99���Ƒz�肳��Ă����}�O�j�`���[�h7.5���́u�{�錧���n�k�v������ŏI������̂��A�����͍�����n�k�Ƃ͕ʂɋN����̂��A

�܂��A�A�A�u�ő�]�k�v���{���ɂ���̂��A���̂Q�_�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�L���k����������̑�n�k�ɂ���āA�{�錧���̃v���[�g���E�ŁA���悻37.1�N�Ԋu�Ŕ������Ă����u�{�錧���n�k�v�̒f�w���Ƃ��Ɋ����Ĕj��Ă��܂����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ă��܂����A�n�k�w�҂̊m���Ȍ����͕������Ă��܂���B

4��7���ɔ��������}�O�j�`���[�h7.1�̑�]�k���A�ϑ��f�[�^����݂đz�肳�ꂽ�u�{�錧���n�k�v�ł͂Ȃ��������Ƃ̌���������܂������A�����̌��ʁA�k���̐[������C���̃v���[�g���ƍl�����A�قȂ�^�C�v�̒n�k�ł�����Z���傫���Ȃ�܂����B

���������u�{�錧���n�k�v��S�z���čs���˂Ȃ�Ȃ��̂�������܂���B

�ő�]�k�ɂ��Ă����Ƃ͌x�����K�v�ƌ����܂����A�ߋ��ɋN������n�k�̂悤�ɁA�P�`�Q�N��ɖ{�k����P���Ȃ��}�O�j�`���[�h8���x�̍ő�]�k���ʂ��Ė{���ɋN����̂��A�N����Ƃ�������Ȃ̂��A���R�Ȃ���N���������o���Ă͂���܂���B

���ǂ́A�N���Ȃ����Ƃ�O���Ȃ���A����̑�k�Ђ̌o�������P�ɁA�S�̏������܂߃n�[�h�A�\�t�g�ʂ̏o���邾���̏��������Ă������Ƃɐs�������ł��B

���̑�V��ň�����܂��B�k�Д����ȗ����낢��Ƃ��x���Ƃ���܂������������A�܂��A�ߋ��ɂ��ڒʂ��������������Ӑ\���グ�܂��B

�@

5��11���@�@�n�Ӂ@�z��