今日11日で大震災発生から1ヵ月となります。第5報は7日深夜の大余震の報告と、近況報告を読まれた皆さまからのメール問い合わせへの答えを中心にします。

宮城県外の様子についての問い合わせもありますが、仙台では報道以上のことはよく分かりません。以下長文の報告になりますが、いくつか現場を歩いて確認したうえでの仙台市を中心にした情報提供です。

(7日深夜の大余震)

またまた多くの皆さまからお見舞いや励ましの電話、メールを頂戴しました。有難うございます。

東日本大震災から1ヵ月を目前にした7日深夜、再び激しい揺れが襲いました。大震災後震度4以上の余震は90数回に上りますが、マグニチュード7.1、仙台市内の震度6強は余震として最大震度を観測しました。突き上げるような縦揺れと、振幅が大きく延々と続く横揺れ(大震災時の3分よりは短い1分程度であったとのことでありますが)に足が竦み、今回は玄関の扉を開けに動くこともできずTVを見ていた居間のテーブルの下でじっと遣り過ごすしかありませんでした。まるで3・11の悪夢を追体験しているかのようでした。

4週間かけてようやく足の踏み場もない状態から必要最小限の片づけを済ませた近所のお年寄りは、また家具が倒れるなどがっくりです。わが家も片づけた書庫の本棚から重い画集が再び飛び出したほか、大震災の際にビクともしなかった飾り棚(壁に鎖で繋いでいます)内の陶器人形などが倒れて一部が欠けました。

内陸部では市民生活がようやく落ち着きを取り戻し、復興に向け歩みはじめたさなかの最大余震で、仙台市泉区・青葉区・宮城野区・若林区を含む宮城県内で契約世帯の約7割に当たる99万8千戸が一時停電(東北6県で最大400万戸)、仙台市水道が3千戸断水、一部復旧した市都市ガスもガス漏れのため約5千6百戸の供給再停止と開栓作業再開延期など、ライフラインの一部がストップしました。また、交通機関も仙台駅が再び立ち入り禁止になったうえ、一部で運転を再開した東北・秋田・山形新幹線や仙台への通勤網を中心に再開したばかりの県内JR在来線が全線営業見合わせ、高速自動車道が一部通行止めなど、JRを中心に今日現在も未だに乱れが続いています。市内では特に宮城野区で復旧仮工事の済んだ校舎や民家、オフィスなどの外壁・内壁が崩れ落ちたり、家具の倒壊被害が大きく、また、市域全体では、この余震で市が「危険」「要注意」と判定した建物の被害がさらに大きくなったほか、場所によっては補修・復旧を終えた建物や窓ガラスが破損、地割れの進行も見られ、TV報道で見ると、特に沿岸部や内陸部丘陵地の被災地住民は復興への歩みを振り出しに戻すかのような強い余震に疲れ切った表情がありありです。

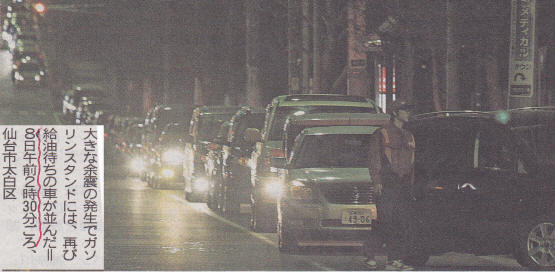

また、仙台市内のガソリンスタンドは余震発生直後から8日にかけて混雑し、各地で給油待ちの車が列をつくりました。市内のスーパー、コンビニなどでも翌日にペットボトルの飲料水などを求める客の行列ができ、震災後のガソリン不足、物資不足の記憶を呼び覚ましたようです。余震後わが家の近くの地元スーパー(サンマリ)も飲料水は一人3本に再び制限し出しました。

この大余震によって、ライフラインでは市ガスの復旧など、交通インフラではJR東日本が今月下旬とした東北新幹線の全線復旧のスケジュールをいったん保留するなど、さらに本日3日遅れで予定していた小中学校の始業延期、9日に運転再開を予定していたゴミ焼却施設のさらなる損傷等々、いろいろな面で復旧・復興に向けた取り組みが足踏み、影響が懸念されています。

(1~2週間前との変わり様)

「寒さと余震に震えた。東北の救援が大事なのに、東京からのニュースは原発ばかりで、怒りが込み上げた。人々を生きて救い出してほしいと願った。被災した側だから言う。東京人は本当に買い占めをする必要があるのか、自らに問い返すべきだ。道徳や規律がなければ“街”ではない。東京人はコミュニティーのない「仮住まい」にいるのだろうか。不道徳の連鎖は卑しい。未来のあるものを優先しなければならない。被災者には、必ず再生すると言いたい。前よりもっと良くなる。信じ合おう。諦めるな。」

これは仙台市在住の直木賞作家伊集院静氏が4月3日(震災24日目)地元紙に載せたコラムの引用です。つい10日程前はガソリンや灯油の入手が難しく、開いている店が限られたうえ品不足で、いち早く一部営業を再開した街中店舗の近くに住む一部の人を除くと、病弱・年寄りや頼れる身寄りのいない弱者には死活問題であったはずです。それでも皆が津波で流された被災者と比べれば幸せとの思いで支え合い、「東京で何故買い占め、買いだめをするのか。東京と異なり東北は買いたくとも買うものがない。」との憤りを抱きながら、でも当座を生きるため何でもいいから買い求めようと必死で並んでいました。4時間並んでようやく順番が来たら店にはもう土の付いた牛蒡しか残っていない。住まい所で事情は異なりますが、大方これが先月末までの現実だったのです。

それが、流通手段の復旧、店舗の補修・営業再開がすすみ、内陸部では今月に入り徐々に食料などの購入にさほど苦労することが少なくなりました。ガソリンンも4月に入って供給量は回復しつつあったそうですが、配送や設備損傷のGSの体制立て直しが追いつかないうえ、緊急車両優先で一般車の給油を制限しているケースが多く、整理券を求める長蛇の列や給油待ちの長い車列が続いていました。しかし、GSの80%が復帰した先週初めから給油や灯油購入も問題がなくなりました。電気と水道の復旧で家族による送迎を条件に再開した母のデイサービスも、先週末から施設の送迎が復活しました。もっとも、ガソリンの需給状況の好転は県内だけで約15万台の車が津波で流され、加えてレギュラー150円半ばの高値が影響しているとの見方もあります。

それにしても、仙台市内陸部ではこの1~2週間で嘘のような変わり様です。

(大地震の規模と仙台市沿岸部の津波の大きさ)

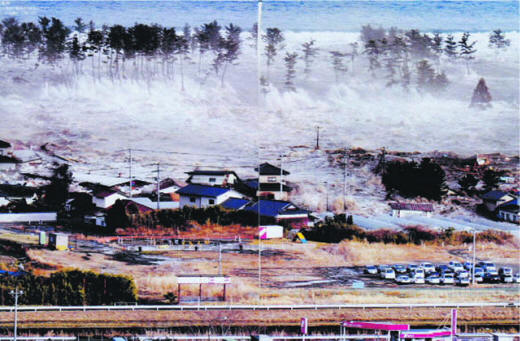

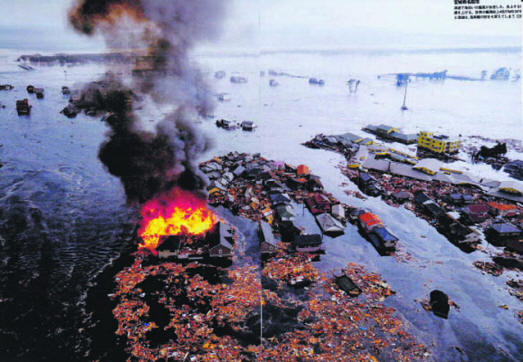

地震の震源域が長さ約500km、幅250kmと過去に例がないほど広い範囲にわたり、断層が約20から30m滑ったとされるマグニチュード9.0の最大級の大地震の規模は、関東大震災の約45倍、阪神・淡路大震災の約1.450倍と言われています。宮城、岩手を中心に津波による人的被害、住宅の被害は極めて大きく、その復興と被災住民の悲しみが癒えるには長期を要します。

国土地理院の分析と港湾空港技術研究所の現地調査によりますと、津波は仙台港で7.3~8m、仙台市若林区の深沼海岸で9.7m、空港近くの名取市閑上海岸で9.1m、海岸から1.5㎞内陸の仙台空港ターミナルで5.7mの高さに達したそうです。津波は沿岸から2.5~4kmまで入り込み、若林区で区域全体の57%、宮城野区でほぼ3分の1、仙台市に隣接する多賀城、名取両市でも市域の3割程度が浸水、名取川の河口から逆流した津波は約6㎞上流まで達し、内陸部の太白区でも川沿いの土手などに浸水がありました。

(死者、行方不明者)

10日現在の警察庁まとめによる宮城県の死者は7.929人、警察に届け出のあった行方不明者は6.460人と発表されています。死者の身元の確認や不明者の捜索が難航し、県内でも特に仙台市、東松島市、南三陸町については不明者の集計が出来ていないそうです(①津波で沖合にさらわれた犠牲者が多い②家族全員が被災して届け出られない③避難所が分散して取りまとめに手間取っている等々が原因)。昨日警察庁が亡くなった方のうち身元を確認・氏名が判明した方々の名簿を初めて公表しました。これまでは自治体が公表したものが新聞に掲載されていました。

これによりますと、仙台市の身元が判明した死者は520名となっており、多くは沿岸部の宮城野区、若林区です。一方、仙台市の場合行方不明者数は調査中となっています。奥山仙台市長は8日の記者会見で「所在の確認できない人は途中経過で3.400人と承知している」と述べており、死者で身元が判明しない方、届け出のない不明者が大勢いるだろうと言われています。

(避難所・避難者)

宮城県内の避難者数はピーク時の33万人から減少していますが、未だ5万3.000人います。仙台市は約3.000人。多くは沿岸部の津波被災者ですが、青葉、太白、泉の3区の避難所は家屋の倒壊や地滑り・地割れといった「山津波」の被災者です。これまで44ヵ所の避難所に分散していましたが、避難所として使っていた小中学校の新学期に備えて区体育館や市民センターなどの大規模施設への集約化が始まっています。

(仮設住宅)

宮城県では3万戸の仮設住宅を必要としています。仙台市内だけでも3.000戸が必要とされ、このうち2.000戸は、都市再生機構からの賃貸住宅、東北財務局、NTT東日本の職員住宅提供などで計1.000戸を確保、民間住宅も、県宅地建物取引業協会を通じて1.000戸を見込める見通しが立ったそうです。残り1.000戸は元国鉄操車場跡地の「あすと長町」

など数ヵ所に建設することになり一部着工しました。

(ライフラインの復旧状況)

仙台市内の電気はほぼ完全に復旧しました。水道も同様ですが、TVのテロップを見ていますと、内陸部丘陵地の「山津波」地区や余震で漏水している南光台団地の一部は給水車が出て対応に当っているようです。

都市ガスは余震の影響で作業中断もあったようですが、全国のガス事業者3.700人の応援を得て開栓作業が順調に進んでおり、昨日現在の復旧率67.5%、新潟の日本海エル・エヌ・ジーからの送ガスで4月中の31万戸全戸への供給再開を目指しています。

ガス供給が未だの各家庭は、手に入りやすくなった簡易ガスボンベやIH卓上調理器、ホートプレートなどで湯を沸かし、煮炊きをして凌いでいるようですが、都市ガスに冷暖房・給湯を頼っているオフィスビル、病院などは大変苦労しています。市の周辺部から開栓作業を始めていますので、中心街の飲食店の多くはプロパンガスで営業再開していますが、街中の政投銀支店産業医佐藤病院などは病室の暖房、入院患者の入浴がないまま1ヵ月が過ぎました。再開した母のデイサービスも入浴サービスは未だ先になりそうです。

(交通インフラの復旧状況)

JR東北新幹線は特に福島~一ノ関間の復旧に時間を要していましたが、いったんは今月下旬の全線復旧を発表しました。しかし、7日深夜の余震の被害調査で、運転を再開した一部でも新たに電化柱が折れるなどの被害が判明し、「下旬全線復旧」のスケジュールを保留しています。余震の影響で運転を見合わせていた秋田新幹線(盛岡~秋田)は9日から本数を減らして運転再開、山形新幹線(福島~新庄)は今日から運転再開です。

JR在来線は、3月28日仙石線の一部(仙台あおば通~小鶴新田間5.6km)で県内JR最初の運転を再開して以来、4月に入って仙山線、東北本線など、仙台駅を中心とした通勤網の一部が徐々に回復しました。これも、余震の影響で昨日現在全面終日運休に戻りました。通勤網の再開見通しは早くて明日以降です。

仙台空港は、米海兵隊と自衛隊が共同で6m近い津波にのまれ広範囲で浸水した滑走路のがれきや流れてきた車両を撤去し、国と県が1階天井まで浸水し大量の土砂やがれきが流れ込んだターミナルビル内のシステム修復を急いできました。その結果、停電、断水は続いていますが、小型発電機や仮設トイレを持ち込んで13日から国内線羽田と伊丹臨時便で運航を再開することが決まりました。臨時便は羽田4往復、伊丹2往復で、空港の運用は日の出から日没まで。仙台空港アクセス線は運休中であり駐車場スペースもないため、県バス協会加盟各社が仙台駅発のシャトルバスを運行する予定でいます。

仙台市の地下鉄南北線は北部終点の泉中央~台原間の高架区間に被害が集中し、当初は5月末の全線開通を見込んでいました。しかし、JR東日本の技術的な助言で短期間で十分な強度が得られる工法に変更し、市は7日、復旧工事を1ヵ月短縮し今月29日の始発から全線で運転を再開すると発表しました。仙台北部泉区の通勤者にとって朗報です。

県内の高速自動車道は余震の影響で一部通行止めとなっていましたが全面復旧です。

仙台市内の一般道は国道を含め未だ補修や危険防止策が進んでいない個所が多く、法面注意、段差注意、通行止、迂廻路、などの看板が見られます。

わが家の周囲では、広瀬側を隔てた丘陵地向山にある歴史ある老舗割烹料亭「東洋館」の庭石が真下の鉱泉旅館を直撃して旅館の一部が県道に崩落、旅館敷地内に止まった庭石がさらに県道に落下する懸念があるため通行止めです。迂廻路の一つである青葉城跡廻りも石垣の崩落で通れず、中心部へのバス通勤に普段の2倍、1時間以上を要しているようです。

(学校関係)

学校関連施設は予想される宮城沖地震を見据えて順次耐震工事を行ってきましたが、津波被害の沿岸部に限らず内陸部でも大きな被害を受けました。宮城県内学校施設の被害は県立校、市町村立校を合わせ697校におよび、県教委は9日、被災して校舎が当面使用できない県内の公立小中学校50数校のうち、44校の学校再開施設を公表しました。仙台市内だけでも公立学校関係の被害は160億円におよび、1カ月の補修工事で使用できない小中学校は16校、うち3校は入学式、始業式の日程さえ決まっていません。あとの13校も日程を数日延期し、体育館、市民センター、他校の間借りで授業を再開します。わが家の一番下の孫娘は中学校の体育館と武道館での授業だそうです。

市内の公立高校は今月21日からの予定ですが余震の被害を調査中で流動的です。2番目の孫娘は余震の前まで、交通手段の確保できる生徒を対象にした週1度の顔合わせ登校(体育館集合)を行っていましたが、余震後は学校への立ち入りが禁止になっています。

国公立大学はいずれも交通インフラが整備される5月上旬の始まりとなっています。私立高校や私大も公立とほぼ同じようです。

モチベーションをどのように保っていくかが課題です。

(宮城県の10日現在推計被害総額)

この大震災の前の東北経済は、セントラル自動車の立地、新幹線“はやぶさ”の開通など、期待に夢を膨らませる局面でありました。しかし、大震災により、水、電力、都市ガスなど生活や生産のインフラの被害に加え、道路、鉄道、空港、港湾など交通インフラの被災により、物流を中心に生産拠点の活動停止、機能不全に陥り、東北経済・産業への影響は計り知れないものがあります。東北6県の域内総生産は約34兆円あまり、日本のGDPの6.4%を占めています。特に主要産業である電気や半導体部品、自動車関連産業などの生産停止は日本経済はじめ世界経済にも大きな影響をもたらしています。

昨日(10日)現在の宮城県災害対策本部が推計した県の被害額は経済関係の被害額が加わり2兆2.382億円と、第3報で報告した被害額から大きく膨らみました。県の新年度一般会計当初予算(8.400億円)の約2.7倍です。

内訳は、県経済商工観光部が所管する工業関係5.900億円、商業関係1.200億円、観光関連施設200億円、農林水産部関係9.148億円、下水道や防波堤などの土木部関係4.528億円、教育委員会関係651億円などとなっています。被害調査は継続中で被害額はさらに膨らむ見通しですが、この県の集計は直接的な損害額であり、操業停止や営業休止中の損失額は含まれていません。これに復興までの費用を加えるとものすごい数字になるはずです。

なお、内閣府は、震災の直接的な損害だけで総額16兆~25兆円に上ると推計しています。内訳は民間企業設備が9~16兆円、住宅や道路などのインフラが7兆~9兆円、地域割では岩手、宮城、福島3県で14兆~23兆円を占め、9.9兆円だった阪神・淡路大震災の2倍以上になるのは確実とみています。

(仙台市周辺の工業関係等被害)

仙台周辺の工業関係は、仙台港後背地や多賀城沿岸部の工場が壊滅的な被害を受けています。ソニー仙台工場、新日本石油(旧東北石油)、東北スチール、東洋刃物、キリンビール仙台工場などです。多くは早期復興の目処が立っていません。一方、この1月に宮城県大衡村で稼働をはじめたセントラル自動車は生産ラインの一部が被災しましたが、トヨタ本社技術陣50人の応援で10日後にはプレス部品の生産再開にこぎ着けました。完成車の製造は、生産子会社や部品調達先の操業停止と物流停滞による部品調達の不安定がありますが、工業用水、塗装ラインの燃料に使う天然ガスの供給目処が立ち、一昨日、この18日から10日間の暫定操業(工場稼働率を50%に抑えて)の形で生産を再開するとの発表がありました。

仙台港周辺の東洋水産など東北の営業拠点となっている物流施設や商業施設も建屋と製品、在庫商品が津波で被災しています。また、宮城野区、若林区の国道45仙台バイパス東側の仙台工業団地、仙台印刷工業団地でも建物や設備に被害が出て、約220社が集積するバイパス西側の卸商団地でも「危険」と判定された建物が約18%に及んでいるそうです。

(仙台市内大型店舗、ホテル、ビル等の被害)

市内のデパートや大型ショッピングセンターは、長町など地盤の弱い所、築年次の古いビル、大型のショーウィンドーを持つ店舗の被害が大きいようです。復旧がすすみ徐々に上階に売り場を拡げてきており、三越はようやく一昨日より6階まで、地元の老舗藤崎は3階まで(全館再開は今月末予定)、さくらのデパートは1週間前に全館再開していますが、街中心部のフォーラス(旧ジャスコ)、東北一の売り場面積を誇る西友「長町モール」(8日より1階食品売り場の一部のみ再開)、3つある東京インテリア全店舗、ニトリの多くの店舗は未だです。かつてエンドーチェーン駅前店で知られたJR仙台駅前のファッションビル「イービンズ」は、増築部分のみ残し解体する方針を固めたとの報道がありました。

都市ホテルはやはり古い仙台国際ホテルの損傷が激しく4月一杯休業のようです(老舗仙台プラザホテルは営業不振で1月26日急遽閉鎖しています)。傷みの少ないビジネスホテルは給湯なしの素泊まり営業が中心です。

仙台市中心部のビルやマンション、住宅にも大きな被害が出ています。市が震災後10日間で被害の大きい地域を中心に6.231棟の応急危険度判定を行った結果、849棟を倒壊の危険性が高い「危険」と判定したそうです。生活再建や2次災害防止に向け、独自の対策に乗り出した住民もいるとのことですが、未だ全体の被害総数ははっきりせず、全容はつかめないままのようです。

(山津波)

市内内陸部の丘陵地の地滑りや地割れが先ほどの大余震によってさらに深刻になっています。第3報でお知らせしました後、仙台に縁のある方数人からどの辺りかとの問い合わせがありました。報道で注目されていますのは、青葉区の折立団地、折立から北西に1㎞の新興住宅地西花苑、青葉区の高野原地区、太白区緑ケ丘などの一部です。緑ケ丘の住民102世帯などには市から避難勧告が出ています。今日から一部で市によるボーリング調査に着手しますが下水道管や道路の復旧はその後で、余震が収まるまで手の施しようがないというのが実情です。

(農地の被害)

宮城県では農地の11%が浸水しました。塩害に加え農道や楊排水設備が大きな被害を受け、津波に流された粗大ゴミが作付けを阻み、住む家を亡くした生産者も多く、担い手も大勢犠牲になっています。

仙台市や東北大の調査で、仙台市内では東部地域の農地約2.300haのうち、大津波で浸水した農地約1.800ha(対象農家約1.000戸、約1.600haが水田)全てで、塩害のため今年の作付けが不可能な状態にあることが分かりました。東北大大学院生命科学研佐藤准教授によると、海中の塩分濃度はおよそ3%で、水田の塩分濃度が0.4%を上回ると稲の生育に確実に障害を来し、0.1%程度でも特に水の蒸散量が多くなる登熟期は塩分濃度が濃くなって影響は避けられないとのことです。しかも、1.800haのうち仙台東部道路の東側約1.500haは、4ヵ所ある排水機場も全壊するなど被害が深刻で、仮に流されたがれきの撤去、海水が引いた後の土中に染み込んだ塩の除去などが短期間で順調に出来たとしても、作付け出来るのは4~5年後になるとみられています。

土を入れ替える「客土」は規模が大き過ぎるうえ経費面でも難しく、田んぼに水を引いては流す作業の繰り返しで塩分を洗い流す方法も、用水路にも海水が流れ込んでいるうえ揚水ポンプが壊滅しており現実的でないようです。

市は「被災した農家の意向を聞きながら、農地として復元するかどうか見極めたい」としています。

仙台市は今年水田約3.430haで作付けを計画していましたが、その半数近くが作付け不能となったため、津波被害で作付け出来なくなった水田のうち約1.000haの割当面積を他の市町村に振り分けるよう宮城県に要請するとともに、仙台農協と減反農地の水田復元可能性の検討に入っています。

(水産業の被害)

全国第2位の生産量を誇る宮城県の水産業が壊滅的な被害を受けました。宮城県内の小型漁船(20トン未満)の9割に当たる1万2.000隻が大破、流出したとみられています。遠洋マグロはえ縄漁船など大型漁船も18隻大破。これに養殖施設や水産加工場、市場の被害を合わせると水産被害は4.000億円を超える見通しにあります。

さらに、冷凍・冷蔵倉庫内で腐敗が進む水産物約3.5万トンの海洋投棄(海洋汚染防止法の特別措置)が8日からすすめられています。この他にも海洋投棄できないビニールなどで包装された水産物がまだ約3.5万トン残されており、県が焼却や埋め立て処分を検討しているとのことです。これを含めるとさらに被害額は膨らみます。

また、仙台名物・笹かまぼこの製造元も沿岸部に集中している工場が津波で大きな被害を受け苦境に立たされています。内陸部の仙台市泉区に工場を持つ大手阿部蒲鉾店も天井落下で工場が半壊し修理のうえ3月末には生産を再開したとのことですが、会長から観光客のお土産需要が皆無で生産量は震災前の数%しか回復していないとの報告がありました。

(がれきや自動車等の撤去・処理問題)

地震や津波で発生したがれきなどの災害廃棄物が復旧の妨げとなっていますし、被災の爪痕がいつまでも眼前に広がっていては復興への意欲もなえるとの声が聞かれます。歩いてみて早期撤収が復興のスタートラインであるとの思いを改めて持ったところです。

宮城県は一般廃棄物の年間排出量の23年分、1.800万トンと推計されるがれきの処理について、1年以内に現場から1次仮置き場に撤去し、さらに2年で2次仮置き場へ移動して中間処理、最終的にリサイクルに回したり、最終処分する基本方針を決めました。

また、推計14万6千台の被災自動車の撤去は、県と市町が1次保管場所まで移動。車両ナンバーを県HPで公表し、所有者が見つからなければ登録抹消、リサイクル処理の方針です。官民の関係機関が広域処理などを検討する「対策協議会」を設置し、8日から具体策の策定に入ったところです。

(浄化センター機能停止問題)

宮城県営下水道の仙塩(多賀城市)、県南(岩沼市)両浄化センターが震災により終末処理場の「心臓部」ともいえる汚水を汲み上げるための大型ポンプが津波で壊され、それぞれ小型ポンプで対応はしていますが、処理量は仙塩が通常の5割、県南は8割に止まっているとのことです。大型ポンプの復旧までに3~4週間かかるため、県は汚水を塩素剤で消毒して川に放流する緊急措置に踏み切ったほか、突貫工事で隣接地に露天掘りの貯水池を造成、ここで汚水の沈殿物を除去して上澄みを消毒して川に流す策を講じて急場を凌いでいます。下水の処理能力は回復傾向にあるそうですが、水道に続きガスの復旧がさらにすすめば風呂水などの排出量が一気に増えることが見込まれ、県では節水を呼び掛けています。

(東北電力の太平洋沿岸部発電所)

激しい地震と津波を受け、東北電力の3つの火力発電所が甚大な被害を受けました。

昨年7月営業運転を始めたコンバインドサイクル方式による世界最高レベルの熱効率58%を誇る「仙台火力発電所4号機」(宮城県七ヶ浜町)、「新仙台火力発電所1、2号機」(仙台市宮城野区)、原町火力発電所1、2号機(南相馬市)で、3火発の総出力は339万kw。

地震で自動停止した合計出力217万kwの「女川原子力発電所1~3号機」(宮城県女川町、石巻市)を合わせると、地震の影響で東北電力総出力のおよそ3割強が停止しています。女川原発の運転見通しが立たないなか、福島原発事故の屋内退避圏に当る原町火発はじめ3火発も夏までの復旧が困難な見通しになっており、8日東北電力は民間自家発からの余剰電力の購入拡大や、比較的短期間で設置できるガスタービン発電設備などの導入により、供給量の上積みに取り組む方針を打ち出しました。復興のすすみ具合によっては需要が想定以上に大きく伸びる可能性もあり、さらに夏場の気温に左右される面があるため、夏に向けて計画停電という枠組みは維持するとの方針です。

(仙台・蒲生干潟の生態系)

野鳥の楽園「蒲生干潟」はどうなったかとの問い合わせがありました。

七北田川河口に広がる蒲生干潟は、潟湖を中心に約48haが国の「海浜鳥獣保護区特別保護地区」に指定されています。淡水と海水が混じり合うため、ゴカイ類や貝類など水生動物が豊富に生息し、ヨシ原があり、シギ類やチドリ類をはじめ多くの野鳥の飛来地として知られていました。東北大災害制御研究センターの調査で元の生態系回復は困難(時間がたてば別の新しい生態系が形成される)なほど深刻な被害を受けたことが判明しました。潟湖の姿はうっすらとうかがえるものの、海岸が70㎝沈下し砂が一面を覆い尽くして砂丘との境界がなくなり、干潟を一望できる6m強の日和山も消滅しているとのことです。周辺は津波による犠牲者が多く出て未だ行方の分からない方が多数おり、県自然保護課もこの報告会の席上で「蒲生地区は捜索活動が第一」と語るだけだったそうです。

(震災孤児、被災犬)

この大震災で身寄りをなくした子供たちの調査が各地の避難所で始まりました。未だ実態把握に至っていませんが、死者・行方不明者が既に2万7,000人を超え、震災孤児が相当数になるとみられています。阪神・淡路大震災では身寄りをなくした18歳未満の子供は68人。親子が一緒にいる早朝の地震で被害も局所的であり、学校も機能しており情報がすぐ集まったそうです。しかし、今回の地震では親子が職場や学校でそれぞれ被災するなど離れ離れになったケースが多いとみられ、実態把握をより難しくしています。

安心して生活できる場所と寄り添う大人の存在による手厚いケアが必要で、定員超過が常態化している児童相談所の一時保護所や児童養護施設の拡充、一定の年収や研修の受講などが求められるうえ、認定に時間がかかる里親制度の弾力的な運用も今後課題になりそうです。

飼い主をなくすか飼い主とはぐれた、放置された、避難所生活で飼えないなどの、いわゆる被災犬が増えています。ボランティアの手助けで宮城県動物愛護センター(富谷市)に保護されていますが、現在でも多くの被災犬が保護されているようです。

(仙台七夕祭りなど)

5月8日に開催予定であった仙台国際ハーフマラソン大会や5月14~15日に予定されていた仙台・青葉まつりは中止になりました。仙台青年文化センターなど各ホールも建物の配管等が損傷し、仙台フィル定期公演が6月まで公演を中止するなど催事は当面軒並み中止です(仙台フィルは今月21日のサントリーホール公演を皮切りに関東各地でチャリティーコンサートを開催します)。

一方、8月の「仙台七夕まつり」については東北復興に向けたシンボルイベントとして、「祈り」と「復興」をテーマに開催する方向で仙台商工会議所が調整に入りました。東北の夏祭りでは、盛岡市長が「盛岡さんさ踊り」の開催に前向きの姿勢を示しています。

また、過度な自粛ムードが続く中で、仙台市内の桜の名所である榴岡公園(宮城野区)と西公園(青葉区)の花見主催者は、いったん中止を決めた恒例の花見イベントを開くことにしました。多くの被災者が出た宮城野区は住民の後押しもあり、例年の「桜まつり」から「がんばろう東北 榴岡のさくら」に変え、式典や照明は避けての開催になります。

なお、総務省が岩手、宮城、福島の3県に限り地上デジタル放送への完全移行を7月24日から半年~1年程度延期する方向で調整していることが分かりました。

今日も夕方5時過ぎに福島県沖を震源地とする震度5の余震がありました。震度4以上の揺れになりますと仏壇に置いてある釣鐘がチーンチーンと響きます。1日数回、この1ヵ月で約100回です。鎮魂の音でもありますがもうこの辺で終わりにしてほしいものです。

日経新聞は地震以来11版(従来14版)、河北新報も震災直後より少しは厚くなりましたが用紙とインク不足で24ページ(従来36ページ)、月刊誌は4月号が未だ届いていません。

昨日10日にようやく宮城県の復興基本方針(骨子)が固まり、民間企業でも少しずつ復興の兆しが見え始めました。次回はさらに現場に足を踏み入れながらこの点を報告できればと思っています。

4月11日 23時40分 渡辺 陽一

7日深夜の余震直後から閉店中のガソリンスタンドにまた大行列が出来、翌日もそうでした。私も停電で信号停止の中震災ボランディアへの差し入れに4号バイパスと利府街道を走り、電気が消え何時回復するか分からないGSに長蛇の車列をつくっている光景を目撃しました。

でも、被災地以外の人に話しても誰も信じてくれません。近況報告にも記しまたが、これが大震災後大変苦労し、今でも余震におびえる被災地の現実です。

分かってもらいたく河北掲載の写真(給油待ちの車列のうち8日午前2時の写真はGSが閉店しており、翌朝の開店待ちです)を添付します。